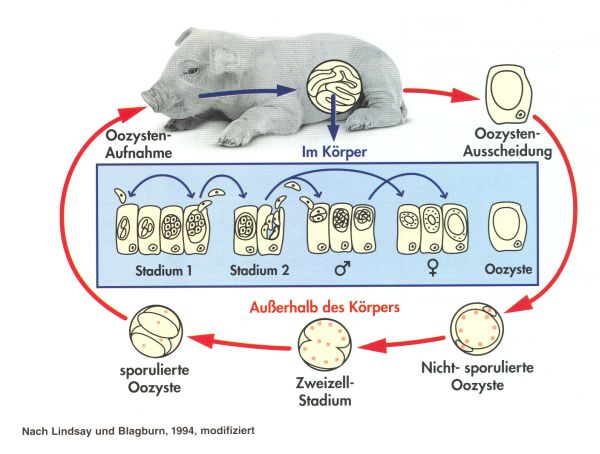

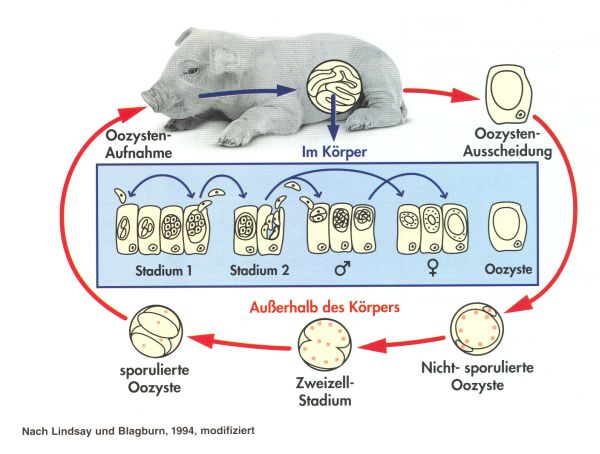

Isospora suis hat den für die Kokzidien typischen Entwicklungszyklus, bei dem die

ungeschlechtliche und geschlechtliche Vermehrung ausschließlich in einem Wirt erfolgen, d.h. nicht

zum Teil in einem Zwischenwirt (wie z.B. bei der Vermehrung von Toxoplasma gondii)(3). Infektionsfähige,

mikroskopisch kleine Oozysten (ca. 20 mm im Durchmesser) werden von Ferkeln im empfänglichen Alter oral

aufgenommen. Das Zielorgan von Isospora suis ist der Dünndarm, wo sich der Parasit in der

Darmschleimhaut vermehrt (1 - 3). Nach Aufnahme der sporulierten Oozysten aus der Umwelt kommt es

zunächst unter Einfluss von Magensäure, Verdauungsenzymen und CO2 zur Exzystierung und damit zur

Freisetzung der Sporozoiten aus den Sporozysten in das Dünndarmlumen (4). Die Sporozoiten dringen in

Darmschleimhautzellen des Dünndarmes (Jejunum und Ileum) ein und vermehren sich in erheblichem Maße

ungeschlechtlich durch Zellteilung (4). Nur bei schweren Infektionen ist auch das Colon (Dickdarm)

betroffen (4). Diese ungeschlechtliche Vermehrung (Merogonie) kann zwischen ein- und dreimal

stattfinden (4, 5).

Anschließend werden weibliche und männliche Parasitenstadien - weibliche Makrogamonten und männliche

Mikrogamonten - gebildet (5). Nach Befruchtung wird eine Oozyste gebildet, die mit den Faezes in die

Aussenwelt ausgeschieden wird. Da sowohl die ungeschlechtliche als auch die geschlechtliche Vermehrung

intrazellulär ablaufen und mit dem Untergang der betreffenden Wirtszelle einhergehen, werden große Teile

der Darmschleimhaut zerstört (3). Kot infizierter Schweine enthält > 100.000 Oozysten pr. g. Kot; nur 100

Oozysten sind ausreichend, um eine klinische Kokzidiose auszulösen.

Damit beginnt der exogene Teil der Entwicklung, die Sporogonie (4). Die mit dem Kot ausgeschiedenen

Oozysten müssen außerhalb des Wirtes sporulieren, um so das infektiöse Stadium zu erreichen (4). Die

ausgeschiedenen Oozysten sporulieren unter geeigneten Umweltbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit,

Sauerstoff) und sind nach ein bis drei Tagen wieder infektiös (3,5). Für Isospora suis liegen die

optimalen Temperaturen zwischen 30 und 37°C. In diesem Bereich kann die Sporulation am schnellsten

stattfinden (4). Bei Temperaturen, die oberhalb von 40°C oder unterhalb von 20°C liegen, kann keine

Sporulation stattfinden (4). Nach der Sporulation enthält die Oozyste zwei Sporozysten mit je vier

Sporozoiten (4). Sie ist nun infektiös und kann nach oraler Aufnahme einen neuen Entwicklungszyklus

einleiten (5).

Von wesentlicher Bedeutung für das Infektionsgeschehen in einem Ferkelerzeugerbestand ist, dass

Oozysten außerordentlich resistent gegenüber Umwelteinflüssen sind. Sie lassen sich auch mit sehr

aufwendigen Maßnahmen nicht völlig eliminieren und stellen, da sie auch außerordentlich lange

infektionsfähig bleiben (zumindest über Monate), eine Gefahr dar, wenn sie einmal in einem Bestand

sind (3).

Literatur:

(1) Meyer, C., A. J Joachim u. A. Daugshies, (1999):

Occurrence of Isospora suis in larger piglet production units and on specialized piglet rearing farms.

Vet. Parasitol. 82, 277-284.

(2) Daugshies, A., C. Meyer u. A. Joachim (1999):

Vorkommen von Isospora suis in Ferkelerzeuger- und Ferkelaufzuchtbetrieben.

Prakt. Tierarzt 6, 530-537.

(3) H.- C. Mundt und A. Daugschies

Die Saugferkelkokzidiose - eine häufige Durchfallerkrankung

Handbuch der tierischen Veredelung, Verlag Kamlage Osnabrück

(4) Larsen K.

Isospora suis. Porcine neonatal coccidiosis.

Veterinaertidsskrift. 1996;79:387- 392.

(5) Mundt HC, Koudela B.

Don't forget coccidiosis.

Pig Progress Parasites Special. 2001:3-5.

|