| Aktuell |

Was leisten Desinfektionsmittel bei niedrigen Temperaturen?

(aho) - Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung sind das Besprühen von

Autoreifen mit Desinfektionsmitteln oder die Installation von

Durchfahrbecken (Wannen) und sogenannter Seuchenmatten häufig genutzte

Hygienemaßnahmen. Vor dem Hintergrund des aktuellen

Geflügelpestgeschehens in vielen Teilen Europas und der winterlich

kalten Außentemperaturen muss noch einmal daran erinnert werden, dass

viele Desinfektionsmittel bei niedrigen Temperaturen nicht wirken.

Diese Erscheinung ist Fachleuten als "Temperaturfehler" bekannt. Zudem

müssen Desinfektionsmittel oft längere Zeit einwirken, so dass das

kurze Besprühen von Autoreifen, Durchfahrbecken und Seuchenmatten

kritisch zu sehen sind.

Eine Veröffentlichung im Fachjournal "Archiv für Geflügelkunde

beschäftigte sich im Jahre 2004 mit der Wirksamkeit von

Desinfektionsmitteln bei verschiedenen Temperaturen und Einwirkzeiten

gegen das aviäres Influenza A Virus (IAV). Hierzu wurden zwei

Handelspräparate (Venno FF super und Venno Vet 1 super), die bereits

in die Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e. V.

(DVG) als wirksame Desinfektionsmittel gegen behüllte und unbehüllte

Viren eingetragen sind, unter kontrollierten Bedingungen geprüft.

Die methodische Grundlage für die eigene Untersuchungen bildeten die

Richtlinien der DVG. Die Prüfungen erfolgten in Suspensionsversuchen

ohne und mit Proteinbelastung (40% fötales Kälberserum, FKS) und in

Keimträgerversuchen mit Proteinbelastung bei 20 °C und in

Reaktionszeiten von 15 bis 120 Minuten. Die Präparate wurden

zusätzlich bei 10 und 4 °C und in Reaktionszeiten von 5 und 10 Minuten

getestet. Beide Präparate waren bei 20 °C in Suspension ohne

Proteinbelastung besonders wirksam. Sie erlitten jedoch mit

zunehmender organischen Belastung und sinkender Temperatur

Wirksamkeitsverluste. Zur Kurzzeit-Desinfektion (5 Min.) des Influenza

A Virus bei 20 und 10 °C war nur Venno Vet 1 super geeignet.

Bei 4 °C wurde mit keinem der beiden Präparate eine Inaktivierung

innerhalb von 5 Min. erreicht. Jedoch konnte gezeigt werden, dass sie

in den von der DVG empfohlenen Konzentrationen und Reaktionszeiten

(Venno FF super: 1%, 60 Min., Venno Vet 1 super: 1%, 30 Min.) nicht

nur bei 20 °C, sondern auch bei 10 °C zur Desinfektion des IVA

tauglich sind. Für eine sichere Desinfektion von IVA bei 4 °C sollte

die Reaktionszeit auf 120 Min. verlängert werden, heißt es in der

Fachzeitschrift.

Im Lichte dieser Ergebnisse darf von vielen "Hygienemaßnahmen"

insbesondere im Winter nicht viel erwartet werden.

A. Yilmaz, Ursula Heffels-Redmann, T. Redmann

Untersuchungen zur Bestimmung der viruziden Wirksamkeit von zwei

chemischen Desinfektionsmitteln gegen aviäres Influenza A Virus

bei verschiedenen Temperaturen

Arch. Geflügelk. 2004, 68 (2), 50-56

|

|

| Praxistipp |

Schadnager bekämpfen

Der Kampf gegen Ratten und Mäuse endet nie!

Hygiene denken

Ein Hochdruckreiniger ist unverzichtbar!

Grundlage für einen gesunden und produktiven Tierbestand ist konsequente Hygiene. Hierbei definiert

sich Hygiene als ein Managementprinzip, welches sich gegen alle bekannten und bisher unbekannten

Krankheitserreger richtet. Nur so lassen sich bakterielle und virale Infektionen eindämmen.

Wichtiger Hinweis

Die namentliche Nennung oder Abbildung von Arzneimitteln auf

dieser Webseite stellt keinesfalls eine Empfehlung, Verkaufsförderung oder Bewerbung der einzelnen Produkte

in welcher Weise auch immer dar. Die Informationen sind keinesfalls abschließend, ersetzen weder

tierärztliche, ärztliche noch sonstige Fachberatung. Insbesondere hinsichtlich Nebenwirkungen, Gegenanzeigen

und sonstigen Informationen ist der behandelnde Tierarzt, Arzt oder Apotheker beizuziehen.

Sauberes Wasser

Wasser ist das wichtigste Futtermittel in einem Tierbestand. Während beim Kauf von Futtermitteln exakt auf die

Inhaltsstoffe geachtet wird, wissen vermutlich 80 Prozent der deutschen Landwirte nicht, was sie denn da so

"für ein edles Tröpfchen" an ihre Tiere vertränken. Sorgen sie für zirkulierendes, kühles Wasser. Vermeiden sie

Blindleitungen mit stehendem, faulendem Wasser, die das Tränkewassersystem immer mal wieder mit Bakterien

beimpfen. Verwenden sie kurze Leitungen. In langen Leitungen wärmt sich das Wasser auf, so das sich Bakterien

vermehren können. Verwenden sie nur für Trinkwasserleitungen geeignetes Material. Das Kunststoffmaterial mancher

Gartenschläuche wird von den Bakterien im Wasser angegriffen und dient ihnen als Nährboden für eine weitere

Massenvermehrung.

Merke:

Kaltes Wasser muss kalt sein

Warmes Wasser muss heiß sein

Wasser muss fließen

|

|

von Dr. Manfred Stein aus Gyhum

Kaum eine Politikerrede oder ein Zeitungsartikel zur Tierhaltung kommt ohne den Begriff "artgerecht" aus. Dabei darf

"artgerecht" nicht mit dem Leben in freier Natur verwechselt werden.

Kaum eine Politikerrede oder ein Zeitungsartikel zur Tierhaltung kommt ohne den Begriff "artgerecht" aus. Dabei darf

"artgerecht" nicht mit dem Leben in freier Natur verwechselt werden.

Es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass Wildtiere in der freien Natur an Seuchen und quälendem Parasitenbefall

verenden, in Dürrezeiten jämmerlich verdursten oder in strengen Wintern langsam verhungern oder elendig erfrieren.

Tierfilme, die dies in epischer Breite zeigen, laufen zur besten Sendezeit im Fernsehen. Ein Landwirt, der so

etwas in seinen Ställen zuließe, fände sich alsbald vor Gericht und in den Medien mit dem Vorwurf der Tierquälerei

konfrontiert.

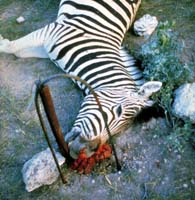

Zebra an Milzbrand verendet!

Foto: WHO

Und selbst beim Sterben geht es in der Natur aus menschlicher Sicht brutal zu. So spielt eine Katze mit verletzten und wahrscheinlich an Schmerzen "leidenden" Beute eine ganze Zeit herum, bis das Samtpfötchen sein Opfer erlöst und verspeist. Im Vergleich hierzu ereilt ein Rind im Schlachthof ein "gnädiger" Sekundentod.

Aus wissenschaftlicher Sicht

Das Wort artgerecht ist schwierig zu definieren. Eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe aus

Großbritannien, das FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL, hat hierzu fünf Forderungen (The Five Freedoms) formuliert.

1. Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung

2. Freiheit von ungeeigneter Unterbringung

3. Freiheit von Schmerz, Krankheit und Verletzung

4. Freiheit von unnötiger Belastung

5. Freiheit zur Ausübung normalen Verhaltens

Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung

Es ist bei einer artgerechten Haltung auf die Fütterungstechnik, die Futterzusammensetzung, die

Futterqualität und auf eine ausreichende Wasserversorgung zu achten. Jede Fütterungstechnik kann sich positiv

wie negativ auf die Tiere auswirken und muss individuell auf den jeweiligen Bestand und Betriebsablauf

eingestellt werden. Hier sind vor allem bei Freilaufhaltung die Verhaltensmuster der Sauen zu berücksichtigen.

Das Futter muss aus ernährungsphysiologischer Sicht der Altersstufe und Nutzungsgruppe entsprechend

zusammengesetzt sein und dementsprechende Inhaltstoffe aufweisen. Unter dem Aspekt, dass es sich bei Hühnern

und Schweinen um Allesfresser handelt, darf eine rein vegetarische Ernährung (Tiermehlverbot) dieser Tierarten

als "nicht artgerecht" bezeichnet werden. Ein Verfüttern von ungeeigneten Futtermitteln ist ein Verstoße gegen

§ 3 des Tierschutzgesetzes: "Es ist verboten, einem Tier Futter darzureichen, das dem Tier erhebliche Schmerzen,

Leiden oder Schäden bereitet". Eine ähnliche Formulierung findet man im Futtermittelrecht, welches sich auch

an die Futtermittelindustrie richtet. Hier sei an die Mykotoxinproblematik erinnert.

Freiheit von ungeeigneter Unterbringung

Hier ist die gesamte Stallanlage und der Auslauf ins Auge zu fassen. Als einer der wichtigen

Punkte ist hier die Stallklimasteuerung bezüglich Stalltemperatur, Frischluftzufuhr und Schadgasgehalt zu

sehen. Ob es zum Beispiel artgerecht ist, Hühner auf eine Wiese zu zwingen, ist fraglich. Stammesgeschichtlich

sind Hühner Urwaldbewohner, die einen geschlossenen Baumbestand als Deckung vor Raubvögeln bevorzugen. Man

kann dies jetzt noch auf Hühnerhöfen beobachten, wenn sich Hühner unter einem Stallvordach drängen.

Freiheit von Schmerz, Krankheit und Verletzung

Freiheit von Krankheiten und damit Schmerzen umfasst die gesamte Veterinärmedizin. Um das

Infektionsrisiko für den Bestand zu minimieren, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es zur

artgerechten Tierhaltung gehört, möglichst keine Erreger in den Bestand einzuschleppen. Dies erfordert

einen kontrollierten Zukauf von Tieren, das Unterbinden von Kontakten zu Wildtieren und den kontrollierte

Personenverkehr. Die Wissenschaftler des FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL fordern ausdrücklich "Freiheit von

Schmerz, Krankheit und Verletzung" und nicht "Behandlung von Krankheiten, Schmerzen und Verletzungen".

Diese Forderung implizieren demnach metaphylaktische Behandlungen von Parasiten und bakteriellen

Infektionen und Impfungen. Ebenso die Krankheitsvermeidung durch Eradikations - und Screening - Programme.

Auch hier darf diskutiert werden, ob eine Legehennenfreilandhaltung mit bis 30 Prozent

Tierverluste durch allerlei für das Freiland typische Erkrankungen und Hygienemängel wirklich als

"artgerecht" bezeichnet werden kann. In Stallsystemen bewegen sich die Verluste meist im einstelligen

Bereich, wobei dies nicht die Unterbringung in winzigen Käfigen nachziehen muss. Hier wäre an einen

ausgestalteten Käfig mit mehr Bewegungsfreiheit und optimaler Hygiene zu denken.

Ein Stallsystem sollte demnach keine Schmerzen und Verletzungen verursachen. So muss der Stallboden

griffig sein, so dass die Tiere sicher aufstehen und laufen können und die Klauen den nötigen Abrieb

erfahren.

In diesem Zusammenhang ist auch im Sinne einer tierschutzgerechten Haltung zu fordern,

dass Schutzvorrichtungen für Ferkel (Ferkelschutzkörbe) vorhanden sind, damit sie von der Sau nicht

erdrückt werden. Ferkel haben das gleiche Recht geschützt zu werden wie ihre Mütter. Hier muss die

eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Sau gegen das Recht der Ferkel abgewogen werden.

Ein Ferkelschutzkorb schützt die Ferkel vor dem Erdrücken!

Freiheit von unnötiger Belastung

Zur Beurteilung diese Fragenkomplexes bedarf es ausgiebiger Fachkenntnisse, wie ein Beispiel zeigt,

welches ursprünglich von Professor Heinritzi formuliert wurde. Wie zahlreiche Untersuchungen belegen, kann das

Kürzen der spitzen Eckzähne bei Saugferkeln Tierschutzkonform sein. Ferkel kämpfen mit ihren spitzen Zähnen in den

ersten Lebenstagen um die ergiebigste Zitze und verletzen dabei ihre Wurfgeschwister und das Gesäuge der Mutter oft

erheblich. Das Verhalten der Ferkel ist damit zu erklären, dass die Sauen keine Milchzisterne und damit keine

Speichermöglichkeit haben und so die Milch nur in der kurzen Phase der Milchejektion für die Ferkel zur Verfügung

steht. Dies bedeutet, dass jedes Ferkel zu dem Zeitpunkt am Gesäuge präsent und im Besitz einer funktionierenden

Zitze mit hoher Produktivität sein muss, wenn die Sau Milch gibt. Nach Einstellung der Saugordnung, etwa 2-4 Tage

nach der Geburt, fallen die Ferkel in eine energiesparende Freß-Schlafroutine und sie verlieren keine Zeit am

Gesäuge auf der Suche nach einer funktionstüchtigen Zitze. Der Konkurrenzkampf dient somit als frühzeitige Selektion

der Ferkel, bevor das Muttertier viel Milch an weniger überlebensfähige Ferkel abgegeben hat. Diese

Reproduktionsstrategie weist darauf hin, dass zu allererst darauf zu achten ist, dass möglichst nur Sauen mit gut

laktierenden Gesäugen in die Produktion kommen. Dies Ergebnisse verschiedener Studie zeigen, dass die Häufigkeit

und der Schweregrad der aufgetretenen Bissverletzungen bei den Ferkeln mit belassenen Zähnen signifikant höher

lagen, als bei den Tieren, denen die Zähne gekürzt worden waren. Die Aufzuchtverluste waren bei den Ferkeln mit

abgeschliffenen Zähnen am geringsten und die Gewichtszunahmen bei denen mit belassenen Zähnen am niedrigsten.

Das sind Argumente, die für das Zähneabschleifen sprechen. Das Kürzen der Zähne hilft nur die Folgen der

schweren Kämpfe zu mindern und es muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob man sie nun belässt oder abschleift.

Diese Entscheidung können Laien (Politiker, Boulevardjournalisten und Tierschutzvereine) mangels Fachwissen nicht

treffen. Hier sind Agrarwissenschaftler und Veterinärmediziner in der Pflicht.

Freiheit zur Ausübung normalen Verhaltens

Für viele von Menschen gehaltene Tiere ist das Sozialverhalten ungemein wichtig. So leben

Pferde in der Natur in Herden, werden aber vom Menschen oft in muffigen Einzelboxen gehalten. Ebenso

problematisch ist die Haltung von Hamstern in Privathaushalten. Die possierlichen Tiere sind von Natur

aus nachtaktiv und verbringen den Tag gewöhnlich schlafend. Sie werden aber ständig von Kindern zum

Spielen und Schmusen geweckt, so dass ihnen ihr normales Verhalten verwehrt wird.

"Normales" Verhalten werden auch gut eingerichtete Stallungen immer nur bedingt bieten können. Aber

jedes Stallsystem ist nur so gut, wie es vom Tierhalter betreut wird. Eine zukunftsorientierte Haltung

muss sich in der Landwirtschaft aber auch an einer soliden ökonomischen Basis orientieren. Nur so kann

das Haltungssystem ständig unterhalten und verbessert werden. Dies bedeutet, dass neue Haltungsformen

sich auch moderner Technologien bedienen dürfen und müssen.

Und dann noch Verbraucher - und Umweltschutz

Seit der Mensch Tiere hält, ist das Tier auf die ständige Versorgung durch den Menschen

angewiesen und damit auch dem Angebot, das es vom Menschen zu erwarten hat, ausgesetzt. Mit der

Intensivierung der Landwirtschaft hat der Einfluss auf die Tiere durch Haltung, Fütterung, Management

wesentlich zugenommen. Von der modernen Landwirtschaft wird gefordert, dass dem Umweltschutz Rechnung

getragen wird, dass hochwertige und unbedenkliche Lebensmittel produziert werden. Auch unter diesem

Aspekt muss die Tierhaltung betrachtet werden. Hier steht zur Zeit das Salmonellenmonitoring im Focus.

Bei Tieren wie Schweinen oder Geflügel bleibt ein Salmonellenbefall häufig unentdeckt, weil die Tiere

selbst meistens keine Krankheitssymptome zeigen. Trotzdem sind Salmonellen im Sinne des

Verbraucherschutzes unerwünscht. Es darf bezweifelt werden, ob Schweinefreilandhaltungen dieses

Salmonellenmonitoring mittelfristig "überleben", da bisher kein praktikables Verfahren bekannt ist,

den Eintrag von Salmonellen durch Vögel, Igel, Ratten, Mäuse, Insekten und andere Tierarten in

Schweinefreilandhaltungen zu unterbinden. Ähnliches gilt für Geflügelfreilandhaltungen.

Der Verbraucher hat ein Anrecht auf unbedenkliche Lebensmittel, die von gesunden Tieren

stammen. Dies beinhaltet auch, dass die Tiere gesund und "artgerecht" aufgezogen wurden. Tierbestände

ohne Erkrankungsrisiko gibt es nicht und wird es auch nie geben. Dies bedeutet, dass eine tierärztliche

Versorgung auch im Hinblick auf eine frühe Diagnose und tierschutzgerechte Haltung unabdingbar ist.

Literatur

(1) FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL (1992):

FAWC updates the five freedoms.

Vet. Rec. 17, 357

zum Seitenbeginn

|