Milben, Zecken, Läuse, Haarlinge, Maden, Fliegen ........!

Bild: top-fit ohne Parasiten. |

Ektoparasiten unterschiedlicher Gattungen richten je nach Intensität und Dauer des Befalls

erhebliche direkte und indirekte Schadwirkungen bei Rindern, Schafen, Schweinen und Geflügel an. Im Stall, besonders während der Wintermonate, können bei Rindern Räudemilben, aber auch Läuse und Haarlinge problematisch werden. Erhebliche Verluste entstehen durch Befall mit Hautdassellarven. Stationäre Parasiten wie Räudemilben, Läuse und Haarlinge führen zu Juckreiz, Unruhe, zu schlechterer Futterverwertung sowie zum Rückgang in Mast- und Milchleistung. In Gebieten mit sommerlicher Weidehaltung kann die weit verbreitete Schildzecke, Ixodes ricinus, aber auch die Zecke Haemaphysalis punctata, ein erhebliches Vektorpotenzial für zeckenübertragene Krankheiten bilden. Vorübergehend stationäre Gäste wie die Zecke schädigen den Wirt durch Übertragung von Krankheitserregern, die zu akuten wie chronischen Krankheitsverläufen führen können. |

| Die häufigsten Ektoparasiten bei Schafen sind Milben, die Schaflausfliegen

und Zecken. Darunter leiden nicht nur die betroffenen Tieren, sondern auch die Halter, die durch

Mindererträge in Wolle und Fleisch sowie im Extremfall durch Todesfälle erhebliche wirtschaftliche Verluste verzeichnen: Zum Beispiel verursachen Zecken neben heftiger Beunruhigung der Tiere u. U. starken Blutverlust und Schäden der Haut mit begleitenden Infektionen, außerdem sind sie Überträger gefährlicher Infektionen. Haarbalgmilben können Ursache von gravierenden Schadstellen im Leder sein. |

In Herden verbreiten sich Parasiten rasch. |

Die bedeutendsten Ektoparasitosen des Schweines sind die durch Milben hervorgerufene Räude und der Befall

mit Läusen. Beide Erkrankungen führen zu andauerndem Juckreiz und Hautwunden, welche sich durch ständiges

Scheuern und sekundäre Bakterieninfektionen stetig ausweiten.

Die bedeutendsten Ektoparasitosen des Schweines sind die durch Milben hervorgerufene Räude und der Befall

mit Läusen. Beide Erkrankungen führen zu andauerndem Juckreiz und Hautwunden, welche sich durch ständiges

Scheuern und sekundäre Bakterieninfektionen stetig ausweiten.

Läuse können verschiedene Infektionskrankheiten übertragen und können bei massivem Befall zudem Anämien

(Blutarmut) verursachen.

Ektoparasiten werden meist durch den Zukauf befallener Tiere in Bestände eingeschleppt und von Tier zu

Tier übertragen.

Kein Qualitätsfleisch

Ein Ektoparasitenbefall hinterlässt auch sichtbare Schäden an den Schlachttieren.

Wie im Bild zu sehen, zeigt sich ein Räudebefall nach dem Schlachten auf den gebrühten

und entborsteten Schlachtkörpern von Schweinen als unzählige rote Hautentzündungen,

die teilweiche flächig zusammenfließen.

Sebacil® Pour-on

Wirkstoff: Phoxim

Wirkstoff: PhoximFür Tiere: Schweine

Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Phoxim 7,5 g. Sonstige Bestandteile: Patentblau V (E 131) 0,01 g, Dünnflüssiges Paraffin, 2-Propanol, Butan-1-ol.

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Räude (Sarcoptes scabiei var. suis) und des Läusebefalls (Haematopinus suis) beim Schwein.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei kranken oder stark gestressten Tieren oder in der Rekonvaleszenz. Ca. 3 Wochen vor dem erwarteten Geburtstermin darf Sebacil Pour-on nicht mehr bei tragenden Sauen angewendet werden.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen sind lokale Hautreizungen und allergische Reaktionen besonders im Bereich der Auftragstelle beobachtet worden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Die Anwendung anderer Cholinesterasehemmer, Phenothiazine oder Muskelrelaxantien soll 10 Tage vor bis 10 Tage nach der Anwendung von Sebacil Pour-on unterbleiben. Weiterhin ist die gleichzeitige Anwendung vor Allgemeinanästhetika zu vermeiden.

Warnhinweise: Der direkte Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden.

Bei der Anwendung des Tierarzneimittels sind Schutzhandschuhe zu tragen. Bei der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Sebacil Pour-on ist für den äußerlichen Gebrauch zur Spinnentier- und Insektenvernichtung bestimmt und darf weder von Tieren noch von Menschen innerlich aufgenommen werden.

Sebacil Pour-on sollte von Nahrungsmitteln und Getränken sowie von Futtermitteln getrennt aufbewahrt werden.

Bei der Anwendung in geschlossenen Stallräumen ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Wartezeit: Schwein: Essbare Gewebe: 19 Tage

Verschreibungspflichtig

Bayer HealthCare, Bayer Vital GmbH,

Geschäftsbereich Tiergesundheit,

D-51368 Leverkusen

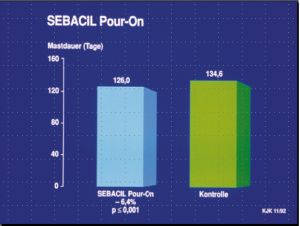

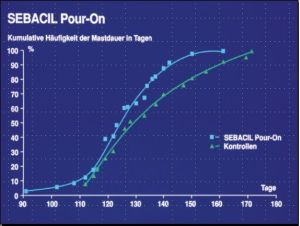

Wirtschaftliche Folgen

Die juckreizbedingte Unruhe und das ständigen Scheuern und Kratzen nimmt den Schweinen Energie

für Wachstum und Fleischansatz (3, 6 ). Bei mit Sarcoptes-Milben infizierten Mastschweinen nimmt

die Futterverwertung ab und damit die Mastdauer zu, wobei schlachtreife Tiere deutlich leichter

sind als ihre nicht befallenen Altersgenossen (1, 7 ).

Räudefreie Läufer brauchen im Vergleich für das gleiche Mastgewicht bis zu 15 kg weniger Futter

und rund 1 Woche weniger Mastzeit als befallene Tiere.

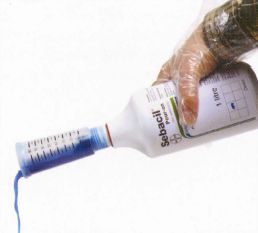

Dem entsprechend lässt sich durch eine Aufgussbehandlung mit Sebacil® Pour-on eine deutlich

verbesserte Mastleistung erreichen. Da Sebacil® Pour-on nur entlang der Rückenlinie

aufgebracht wird, hat dies im Vergleich zu Räudewaschungen keinen Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit im Stall.

Zudem erleichtert die blaue Färbung von Sebacil® Pour-on das Erkennen behandelter Ferkel.

Literatur

(1) Zimmermann, W. u. V. Jeker (1989):

Neue Möglichkeit zur Tilgung der Hautparasiten beim Schwein

UFA-Revue 89, Nr. 6, 31 - 33

(2) Sagell, B. (1980):

Sarcoptesräude und Endoparasitenbefall der Schweine. Untersuchungsergebnisse von Hautgeschabseln und Kotproben

Dtsch. Tierärztl. Wochensch. 87, 209 - 228

(3) Kraneburg, W. (2000):

Schweineräude lässt sich tilgen

Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe 2000, Nr. 18, 39 - 41

(4) Arlian, L. G. (1989):

Biology, host relations and epidemiology of Sarcoptes scabiei

Ann. Rev. Entomol. 34, 139 - 161

(5) Schein, E. (1991):

Der Sarcoptes-suis und Haematopinus-suis-Befall beim Schwein

Tierärztl. Umsch. 46, 425 - 426

(6) Henken, A. M., M. W. A. Verstegen, W. Van der Hel u. J. H. Boon (1988):

A pilot study of parasite worry and restlessness caused by sarcoptic mange in swine

10. Congr. Int. Pig Vet. Soc., Rio de Janeiro, 14 - 17 August 1988, Proc., S. 257

(7) Arends, J. J., C. M. Szanislaw u. D. Gerdon (1990):

Effects of sarcoptic mange on lactating swine and growing pigs

J. Anim. Sci. 68, 1495 - 1499

(8) Haupt, W. u. W. Siebert (1983):

Untersuchungen zur Lebensdauer von Grabmilben und deren Entwicklungsstadien in Hautgeschabseln von Schweinen unter verschiedenen Umweltbedingungen

Arch. Exp. Veterinärmed. 37, 623 - 628

Mehr zu Sebacil® pour on erfahren Sie hier!

Mehr zu Sebacil® pour on erfahren Sie hier!

Neben der Belästigung durch Gesumm,

Anflug, Hautkontakt und Abflug

können Stubenfliegen (pathogene)

Mikroorganismen direkt auf Menschen

sowie Haus- und Nutztiere

übertragen. Sie sind die Vektoren zur

Krankheitsverbreitung. Fliegen fühlen

sich in Abwässern und Latrinen,

an Kadavern und Exkrementen wohl,

für sie sind Substanzen, die den Menschen

mit Ekel erfüllen, die reinsten

Lebenselixiere. In China hat man festgestellt,

dass eine Fliege in Elendsvierteln

durchschnittlich 3,7 Millionen

Keime und 1,8 Millionen in "besseren"

Wohnvierteln an sich trägt. Das

sind beeindruckende Zahlen, macht es

aber einen Unterschied, ob mich eine

Fliege aus dem Elendsviertel von Kalkutta

oder eine aus Beverly Hills anfliegt?

Möglicherweise hat die aus der

Stadt der Sternchen wegen Antibiotikaabusus

des vormaligen Anflugobjekts,

jede Menge multiresistente Keime

an Rüssel und Füßen, der keimbeladene

indische Kumpan lediglich fakultativ

pathogene Umweltkeime.

Dass Fliegen Krankheiten übertragen

wussten schon die Altvorderen.

Der iranischen Dämonin Nasu

wird nachgesagt, dass sie in Gestalt

einer Fliege Tote aufsucht und den

ansteckt, der sich in Nähe der Leiche

befindet, insbesondere Leichenträger

sind gefährdet. Bereits tausend Jahre

bevor ähnliche Ideen in Europa aufkamen

wird die Fliege von jüdischen

Gelehrten als Überträger von Krankheiten

gesehen. "Seine Augen triefen,

seine Nasenlöcher schleimen, Speichel

fließt ihm aus dem Munde und Fliegen

umschwirren ihn. [...] Hütet euch

vor den Fliegen der Ausflussbehafteten."

Dass Fliegen als Krankheitsüberträger,

vor allem als mechanische

Vektoren, eine wichtige Rolle spielen,

erkannte auch der italienische Arzt

Mercurialis. Er schreibt 1577: "Es

kann keinen Zweifel daran geben,

dass Fliegen gesättigt mit dem Saft der

Toten oder der Kranken, sodann die

Nachbarhäuser aufsuchen und die

Nahrungsmittel sowie die Personen,

die davon gegessen haben" (eine frühe,

grundlegende Erkenntnis für die

Medizinische Entomologie). Athanasius

Kirchner, ein deutscher Jesuitenpater

und Naturphilosoph, schilderte

1688, kurz nach einer Pestepidemie,

die Fliegen als Überträger der Seuche.

In unhygienischen Gegenden

übertragen Fliegen seit jeher alles, was

krankmachend ist, keine Infektionskrankheit,

die ausgenommen werden

kann: Cholera, Hepatitis, Milzbrand,

Ruhr, Typhus, Trachom und andere

Augenkrankheiten. Es ist die Ruhelosigkeit,

die sie so leicht zum Vektor

werden lässt.

Neben der Belästigung durch Gesumm,

Anflug, Hautkontakt und Abflug

können Stubenfliegen (pathogene)

Mikroorganismen direkt auf Menschen

sowie Haus- und Nutztiere

übertragen. Sie sind die Vektoren zur

Krankheitsverbreitung. Fliegen fühlen

sich in Abwässern und Latrinen,

an Kadavern und Exkrementen wohl,

für sie sind Substanzen, die den Menschen

mit Ekel erfüllen, die reinsten

Lebenselixiere. In China hat man festgestellt,

dass eine Fliege in Elendsvierteln

durchschnittlich 3,7 Millionen

Keime und 1,8 Millionen in "besseren"

Wohnvierteln an sich trägt. Das

sind beeindruckende Zahlen, macht es

aber einen Unterschied, ob mich eine

Fliege aus dem Elendsviertel von Kalkutta

oder eine aus Beverly Hills anfliegt?

Möglicherweise hat die aus der

Stadt der Sternchen wegen Antibiotikaabusus

des vormaligen Anflugobjekts,

jede Menge multiresistente Keime

an Rüssel und Füßen, der keimbeladene

indische Kumpan lediglich fakultativ

pathogene Umweltkeime.

Dass Fliegen Krankheiten übertragen

wussten schon die Altvorderen.

Der iranischen Dämonin Nasu

wird nachgesagt, dass sie in Gestalt

einer Fliege Tote aufsucht und den

ansteckt, der sich in Nähe der Leiche

befindet, insbesondere Leichenträger

sind gefährdet. Bereits tausend Jahre

bevor ähnliche Ideen in Europa aufkamen

wird die Fliege von jüdischen

Gelehrten als Überträger von Krankheiten

gesehen. "Seine Augen triefen,

seine Nasenlöcher schleimen, Speichel

fließt ihm aus dem Munde und Fliegen

umschwirren ihn. [...] Hütet euch

vor den Fliegen der Ausflussbehafteten."

Dass Fliegen als Krankheitsüberträger,

vor allem als mechanische

Vektoren, eine wichtige Rolle spielen,

erkannte auch der italienische Arzt

Mercurialis. Er schreibt 1577: "Es

kann keinen Zweifel daran geben,

dass Fliegen gesättigt mit dem Saft der

Toten oder der Kranken, sodann die

Nachbarhäuser aufsuchen und die

Nahrungsmittel sowie die Personen,

die davon gegessen haben" (eine frühe,

grundlegende Erkenntnis für die

Medizinische Entomologie). Athanasius

Kirchner, ein deutscher Jesuitenpater

und Naturphilosoph, schilderte

1688, kurz nach einer Pestepidemie,

die Fliegen als Überträger der Seuche.

In unhygienischen Gegenden

übertragen Fliegen seit jeher alles, was

krankmachend ist, keine Infektionskrankheit,

die ausgenommen werden

kann: Cholera, Hepatitis, Milzbrand,

Ruhr, Typhus, Trachom und andere

Augenkrankheiten. Es ist die Ruhelosigkeit,

die sie so leicht zum Vektor

werden lässt. Läuse sind wegen ihrer Größe gut zu erkennen. Sie ist etwa 5 mm lang und hat einen

schmalen Kopf, an dem sich die stechend-saugenden Mundwerkzeuge befinden. Ihr Körper

ist grau-braun und platt.

Läuse sind wegen ihrer Größe gut zu erkennen. Sie ist etwa 5 mm lang und hat einen

schmalen Kopf, an dem sich die stechend-saugenden Mundwerkzeuge befinden. Ihr Körper

ist grau-braun und platt.